全国医学部長病院長会議から令和5年4月17日に

大学病院における医師の働き方に関する調査研究報告書についてというテーマで資料が公開されています。

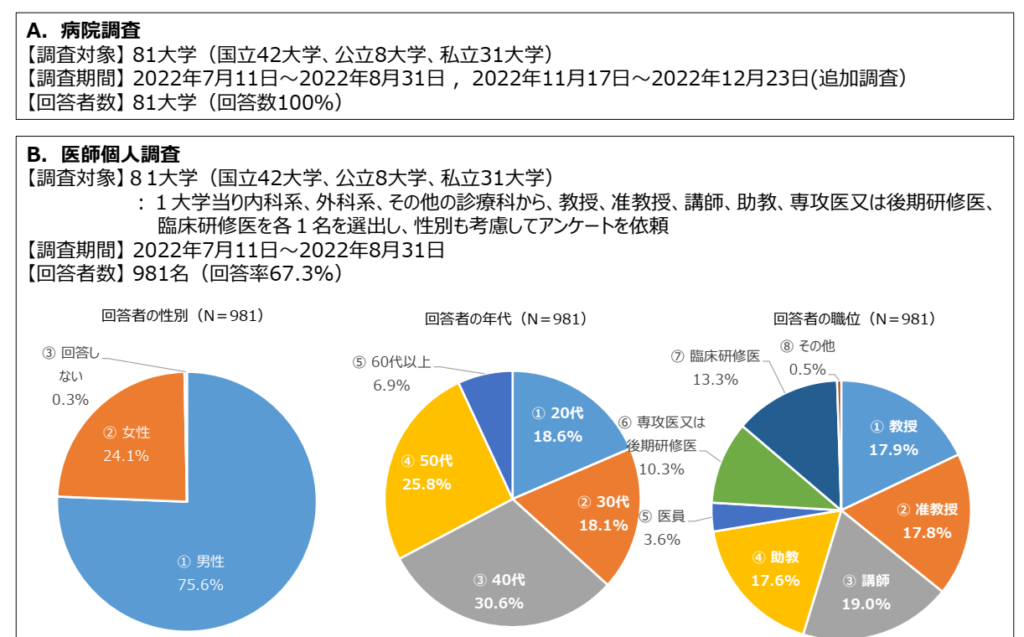

この記事では、2023年に全国医学部長病院長会議から発表された調査報告書をもとに、大学病院の勤務医がどれだけの時間を研究・教育・診療に割いているのか、その現実を振り返ってみます。

国立、公立、私立の大学で働く医師を対象とした調査ですね。

元々ひどい実態だったのですが、より顕在化してきたとみるのが妥当かもしれません。

大学病院勤務医の“研究できない”現実

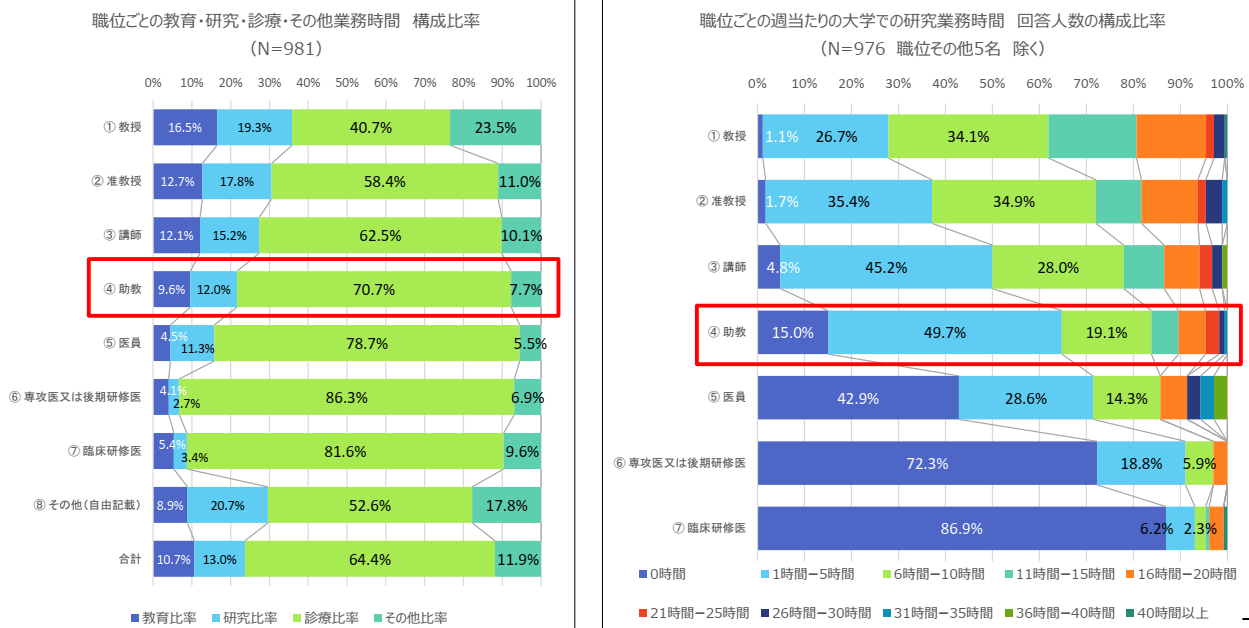

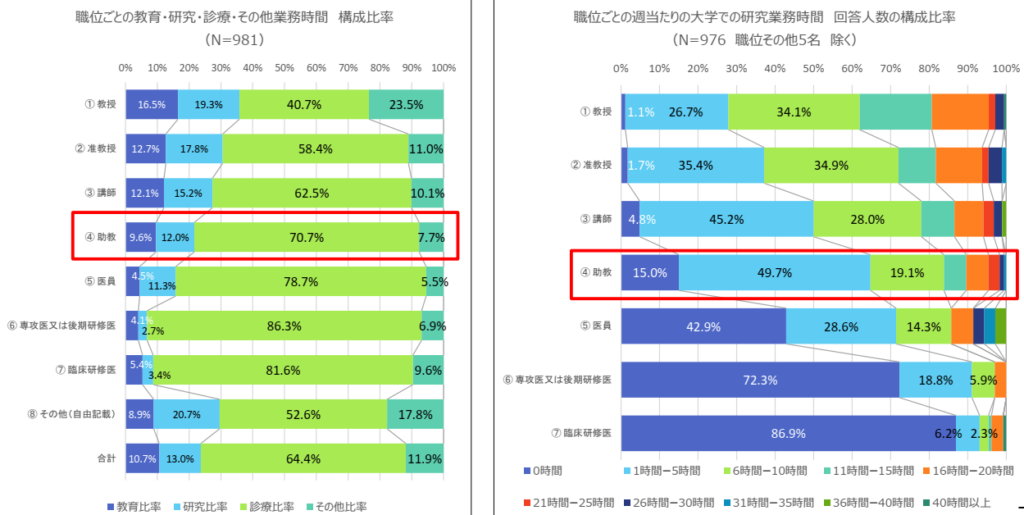

調査報告書によると、助教の15%は研究ゼロ、約50%は週5時間以下

「教育・研究・診療の三本柱」は形式だけ?

研究時間を確保できない仕組みに、若手が疲弊している

大学病院の医師は、診療に従事する時間が最も長い

助教の15%にいたっては、全く研究を行っておらず、約50%は週あたりの研究時間が5時間以下という状況でした。

まあ、これで研究しろというのも不可能だと思います。

B・C水準の勤務医が“普通に存在する”日本の医療

2035年までに解消?それまでどう守る?

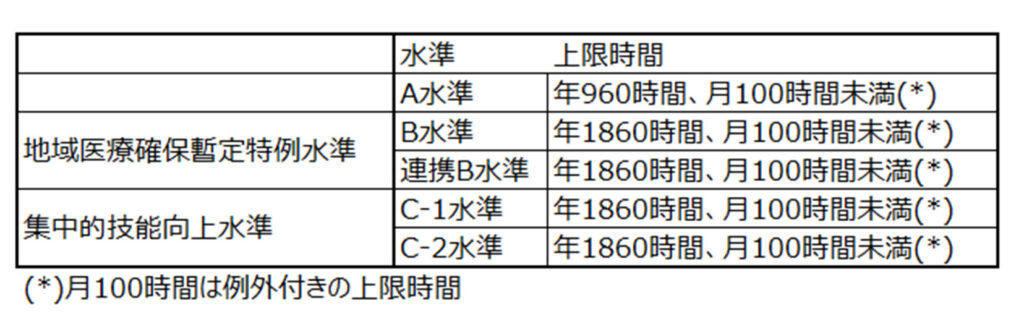

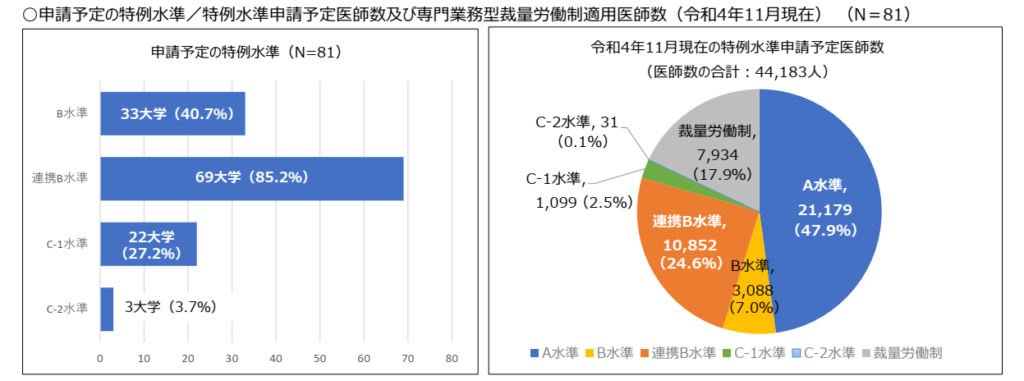

B水準:約30%、C水準:約3% → つまり勤務医の1/3が過労死水準で働いている

病院によってB・C水準の割合に差(“見えない格差”)

面白いデータとして、大学毎にB,C水準が異なるんですよね。

ちなみに、B,C水準は全て過労死上等の1860時間上限です。

引用: 民間医局コネクト

医師のうち、B,C水準でBは約30%、Cは3%とマイノリティーですが、健康問題が生じる労働環境となるので今後問題となってくる可能性が高いです。暫定特例水準は2035年度末の解消を目標にしています。

あと1年となりましたが、時間外労働制限は重くのしかかり、アルバイト制限、医局からの引き上げは現実に起こる可能性がでてきています。