2024年4月から「医師の働き方改革」が本格的にスタートしました。

「お医者さんの働きすぎが問題らしいけど、具体的に何が変わったの?」 「ニュースで聞く『A,B,C水準』って何のこと?」 「私たちの受ける医療に何か影響はあるの?」

そんな疑問をお持ちではないでしょうか。

この改革は、日本の医療を支えてきた医師たちの健康を守るための重要な一歩です。しかしその一方で、これまで「当たり前」だった医療体制そのものを揺るがしかねない大きな課題をはらんでいます。

この記事では、複雑で分かりにくい医師の働き方改革のポイントを、誰にでも理解できるように3分で解説します。制度のキモである「A,B,C水準」の違いから、現場のリアルな声、そして私たちの未来の医療にどう関わってくるのか、一緒に見ていきましょう。

結論:何が変わった? 医師の時間外労働に「上限」ができた

これまで、ある意味「青天井」だった医師の時間外労働(残業)に、法律で上限が設けられました。これが改革の最大のポイントです。

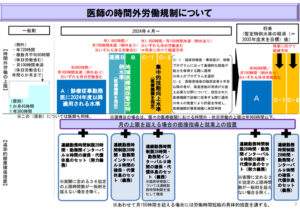

ただし、すべての医師が同じ上限ではありません。業務の特殊性に応じて、A、B、Cという3つの「水準(レベル)」が設定され、それぞれ異なる上限時間が定められています。

【図解】A,B,C水準とは?レベル別の上限時間をわかりやすく解説

病院が働き方改革を実施しながらも病院の機能維持を図ることが求められており、これが現状、大きな課題となっています。

医師の働き方改革においては、

時間外労働時間の上限規制

3つの水準が検討されています

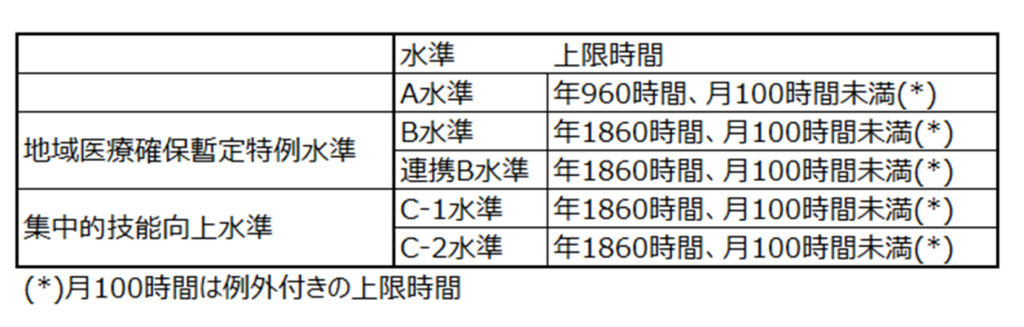

●A水準:すべての医師(診療従事勤務医)

時間外労働規制:年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

●B水準:地域医療暫定特例水準(救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関)

時間外労働規制:年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

●C水準:集中的技能向上水準(初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師)

時間外労働規制:年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

AとB,C違いすぎない?2倍も違いますが、当然これも懸念事項。

運用に当たっては、B,Cで働く医師は若手のバリバリ、専門医研修を行う先生方を想定・対象としています。

引用: 民間医局コネクト

なぜ? 過労死ラインの”2倍”「B・C水準」が存在する深刻な理由

ここで大きな疑問が生まれます。「なぜ過労死ラインのほぼ2倍にもなる特例が、国に認められているのか?」

その背景には、「医師の自己犠牲的な長時間労働なしでは、今の日本の高度な医療は維持できない」という、極めて深刻な現実があります。

表向きの理由は「地域医療の維持」や「若手医師の育成」ですが、現場の本音は、慢性的な医師不足を、残った医師たちの長時間労働でなんとかカバーしてきた、という実態です。

特に大学病院では、「診療」に加えて「研究」「若手の教育」という三重の役割を担っており、問題はさらに複雑です。NHKの調査では、改革開始後も大学病院の約3割の医師が上限を超える見込みと報じられており、多くの病院が「研究の時間がなくなる」「教育の質が下がる」と回答しています。

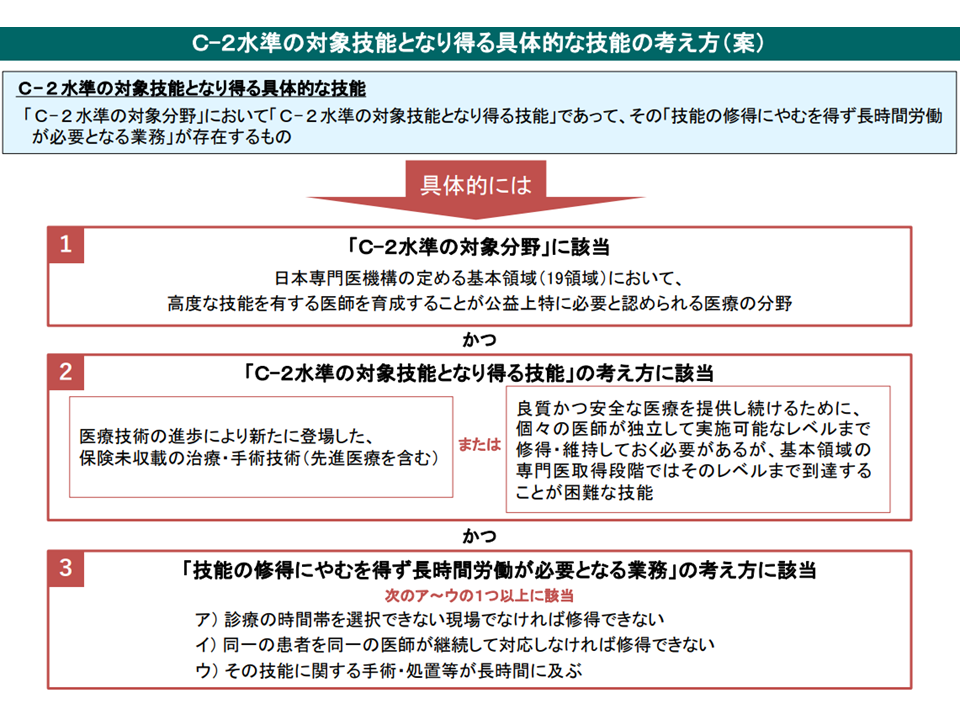

【C2水準とは?】 C水準の中でも、さらに先進医療など特に高度な技能を学ぶ医師向けに「C2水準」という枠組みがあります。これも「熱意ある医師が成長するため」とされていますが、制度が複雑化し、長時間労働を温存させる抜け道にならないかという懸念も指摘されています。

現実の労働状況とニュース報道

現実の労働状況は、ニュース報道でも取り上げられるほど厳しいものがあります。つまり、現状のシステムでは対応できないということを示しています。働き方改革は来年からですが、とうてい達成できるとは思えないところです。

大学病院では診療に加えて学生、医師への教育という役割も担っており、さらに研究も行っています。

先ほどの報道においても、労働時間を今より短縮した場合の教育や研究への影響については、ほとんどの病院が「研究の時間が確保できなくなる」、「教育の質の低下が生じる」と回答したということで、働き方改革と病院の機能維持の両立が課題となっています。

C2水準の対象技能と申請の現状

C2水準の対象技能は高度な技能獲得を目指す医師に適用されますが、申請の現状や対象技能の範囲についてはまだ曖昧な部分が多いです。

▽「我が国の医療水準の維持発展のために必要な診療領域において、高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野」とは、日本専門医機構の定める19基本領域とする

▽C2水準の対象となりえる技能としては、▼医学研究や医療技術の進歩により新たに登場した、保険未収載の治療・手術技術(先進医療を含む)▼「良質かつ安全な医療を提供し続けるために、個々の医師が独立して実施可能なレベルまで修得・維持しておく必要がある」が、基本領域の専門医取得段階ではそのレベルまで到達することが困難な技能―とする

▽技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務としては、(ア)診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない(イ)同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない(ウ)その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ―の1つ以上に該当するものとする

C2水準の対象技能の考え方(医師働き方改革推進検討会(2)1 210823)

改革の理想と現実 | 私たちの医療への影響

この改革は、私たちの生活にどう影響するのでしょうか?

- 理想: 医師が心身ともに健康になり、疲弊による医療ミスが減少。結果として医療の質が向上する。

- 現実: 時間外労働ができなくなることで、病院全体の労働力が低下。次のような事態が懸念されています。

- 地方の病院で、夜間や休日の救急受け入れが縮小・停止される。

- 手術の待ち時間が長くなる。

- 医師の給料(特にアルバイト収入)が減り、過酷な勤務を敬遠する人が増え、医師のなり手不足がさらに深刻化する。

働き方改革は必要不可欠ですが、そのしわ寄せが「医療体制の縮小」という形で、最終的に私たち患者に来る可能性も否定できないのです。

まとめ

働き方改革によって医師の労働環境が改善されることは望ましいですが、病院機能の維持という観点からも十分な検討が必要であることは明らかです。今後の働き方改革が、医師の労働環境と病院機能の両立がどのように達成されるのか注目されます。