2022年、多くの個人投資家が、中国ハイテク株の劇的なリバウンドを夢見て、レバレッジETF「CWEB」に資金を投じました。

しかし、その多くが、株価の低迷と、予期せぬ「株式併合」によって、大きな損失を被ることになります。何を隠そう、私自身もその一人です。

これは、単なる一つの投資の失敗談ではありません。 ハイリスクな金融商品に潜む、典型的な「罠」を、我々に教えてくれる、極めて重要なケーススタディです。この記事では、私自身の失敗経験も含め、この症例を徹底的に分析し、我々医師投資家が学ぶべき教訓を抽出します。

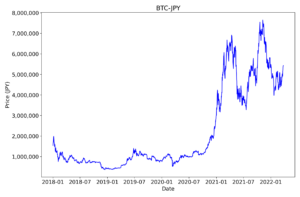

CWEBチャート

チャートをよく見ると8月ぐらいにできているレンジ帯を下にブレイク。

上場来最安値を更新中、出来高急増。投げ売りと逆張りが増えていることは言うまでもありません。

CWEBが内包していた、3つの複合的リスク

なぜ、CWEBへの投資は、これほどまでに危険だったのか。その背景には、3つの異なる種類のリスクが、複合的に存在していました。

① レバレッジETFの構造的リスク(逓減リスク)

まず、CWEBは「レバレッジ型」ETFであり、長期保有に不向きな「逓減(ていげん)リスク」を内包しています。これは、相場が上下を繰り返すだけで、複利がマイナスに働き、資産価値が目減りしていくという、レバレッジ商品の構造的な欠陥です。

② 中国株という、地政学・規制リスク

次に、CWEBの投資対象は「中国のハイテク企業」です。これには、米中関係の悪化による米国市場での上場廃止リスクや、中国政府による突然の規制強化リスクといった、予測困難な地政学リスクが常に伴います。

③ 早期償還・株式併合リスク

ETFは、純資産総額が一定の基準を下回ると、繰上償還(上場廃止)されるリスクがあります。また、株価が下がりすぎると、今回のCWEBのように「株式併合」が行われ、売買単位に満たない端株が、意図しないタイミングと価格で、強制的に決済されてしまうリスクも存在します。

株式併合による、強制的な損失確定

私自身、これらのリスクを理解しつつも、CWEBに少額を投じていました。 しかし、2022年、CWEBは10対1の株式併合を実施。これにより、私の保有していた株数は売買単位に満たなくなり、含み損を抱えたまま、私の意思とは関係なく、強制的に損失が確定させられてしまいました。

これは、たとえ回復を信じて長期保有しようとしても、ETF側の都合で、その権利すら奪われうる、ということを示す、痛みを伴う教訓でした。

我々が、このケースから学ぶべきこと

この痛みを伴うケーススタディから、我々が導き出すべき、今後の行動指針です。

- 処方箋①:「わからないもの」には、手を出さないカバードコール、レバレッジ、地政学リスク…。これらの複雑な要素を、本業で多忙な我々が、プロのトレーダーと同等に理解し、管理することは、極めて困難です。投資の神様、ウォーレン・バフェットが言うように、自らの「能力の輪(サークル・オブ・コンピテンス)」を正しく認識し、その内側で勝負することが、資産を守るための大原則です。

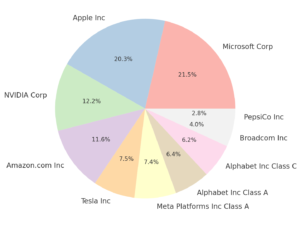

- 処方箋②:コア・サテライト戦略を、再度徹底するこの教訓は、結局のところ、私たちの投資哲学の基本である「コア・サテライト戦略」の重要性を、改めて浮き彫りにします。CWEBのような、極めて投機性の高い商品は、ポートフォリオの「サテライト」の中でも、さらにリスクの高い部分に、遊びの範囲で配置するべきものです。資産の「コア」は、常にS&P500や全世界株式といった、盤石なインデックスファンドに置くべきなのです。

まとめ:失敗は、最高の教科書である

CWEBへの投資は、私にとって金銭的な損失となりました。 しかし、その失敗は、「ハイリスク商品の危険性」と「ポートフォリオ管理の重要性」を、実体験として教えてくれる、最高の教科書ともなりました。