年利12%、毎月分配──。

高配当ETF「QYLD」は、一見すると、資産形成の悩みを一瞬で解決してくれる、夢のような金融商品に見えるかもしれません。「これに投資して、分配金でのんびり暮らしたい」…そう考えたことがある方も、少なくないでしょう。

しかし、我々が臨床現場でそうするように、優れた効果を謳う薬ほど、その「適応と禁忌」を慎重に見極める必要があります。

この記事では、QYLDという金融商品を、その仕組み(作用機序)とリスク(副作用)から徹底的に分析し、どのような「投資家(患者)」に、この「薬」は有効で、どのような投資家には「禁忌」なのか、その決定的な違いを、論理的に解説します。

そもそも、なぜQYLDは「年利12%」もの高利回りを生み出せるのか?

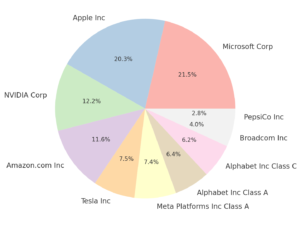

QYLDの高配当の源泉は、「カバードコール」というオプション取引戦略にあります。

非常に簡単に言えば、これは「将来、株価が“ものすごく上がる”可能性を放棄する権利」を売却し、その対価として、毎月安定した「保険料(プレミアム)」を受け取る、という仕組みです。

QYLDは、NASDAQ100指数の銘柄を保有しつつ、この「権利」を毎月売り続けることで、安定した高い分配金を生み出しているのです。つまり、大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を捨てて、着実な現金収入(インカムゲイン)を得ることに特化した、極めて特殊な金融商品と言えます。

【結論】QYLDを「買ってはいけない人」vs「買ってもいい人」

この独特な作用機序を理解すれば、QYLDが有効な人と、そうでない人の違いは、自ずと明らかになります。

タイプ①:QYLDを「買ってはいけない人」

- 対象者: 資産形成期にある、全ての現役世代(若手・中堅の医師、会社員など)

- 目的: これから、労働収入や投資によって、資産の総額(元本)を最大化させていく必要がある。

- なぜ禁忌か:このフェーズで最も重要なのは、目先の現金収入ではなく、

- 長期的な資産の成長(トータルリターン)です。QYLDは、その成長の源泉である「株価の値上がり益」を、自ら放棄してしまっている商品です。将来、大きな資産を築きたいと考えている人にとって、QYLDへの集中投資は、資産増加のスピードを著しく鈍化させる、非合理的な選択となります。

タイプ②:QYLDを「買ってもいい人」

- 対象者: 資産活用期にある、リタイア世代

- 目的: すでに十分な金融資産(数千万~億単位の元本)を築き終えており、その資産を大きく減らすことなく、毎月の生活費として、安定したキャッシュフローを引き出したい。

- なぜ適応となり得るか:このフェーズでは、資産を大きく増やすことよりも、資産を「取り崩しながら」安定的に使うことが目的となります。QYLDは、元本に手をつけずとも(あるいは、ごく緩やかに取り崩しながら)、高い分配金という形でキャッシュフローを生み出すため、「資産寿命」を延ばすためのツールとして、ポートフォリオの一部に組み込むことが合理的選択肢となり得ます。

【副作用】QYLDの最大のリスク:元本が値上がりしない(むしろ下がる)

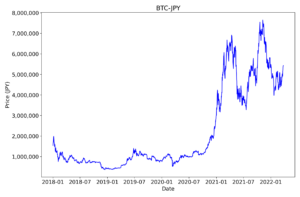

QYLDの「治療」における、最大の副作用がこれです。以下の、NASDAQ100指数そのものに連動するETF「QQQ」との株価比較を見れば、その差は一目瞭然です。

ご覧の通り、QQQが右肩上がりで成長しているのに対し、QYLDの株価は、ほぼ横ばいか、むしろ下落傾向にあります。これは、分配金を出す一方で、株価上昇の恩恵を受けられないという、QYLDの構造的な宿命です。

高い分配金を受け取っていても、その源泉である元本の価値が下落していては、トータルでのリターンはマイナスになりかねません。

「買ってはいけない人」が選ぶべき、合理的な代替案

では、私たちのような資産形成期の投資家が、QYLDの代わりに選択すべき「標準治療」は何でしょうか。

それは、S&P500や全世界株式(オルカン)といった、世界の経済成長を長期的に享受できる、低コストなインデックスファンドです。

これらのファンドは、QYLDのような高い分配金はありませんが、長期的に見て、元本そのものが成長していく可能性が非常に高いです。目先のキャッシュフローではなく、10年後、20年後の大きな資産形成を目指す上では、最も合理的で、実績のある選択と言えます。

口座開設はポイントサイト経由がおトク!

\合計17,000pt/ 4,000pt+ハピタスから13,000ptプレゼント!

まとめ:理想と現実を見極める

QYLDは高い利回りが魅力的ですが、値上がりが期待できないため、配当金生活を実現するには慎重な投資判断が必要です。他の投資先との比較や、購入タイミングを見極めることが重要です。