利回り10%超──。

その、驚異的な数字だけを見て、高配当ETF「QYLD」に、魅力を感じていませんか?

しかし、その高い分配金は、一体、どこから生まれているのでしょうか。この記事では、このQYLDという金融商品の仕組み(カバードコール戦略)と、「将来の、資産成長の可能性」を、対価として差し出す、という、極めて重い“副作用”について徹底的に解剖します。

QYLDについて

グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(愛称:QYLD)

2013年12月から運用開始された、まだ運用期間が短いETFです。

NASDAQ100指数の株式を購入し、対応するコールオプションを売り、その利益を分配金として運用します

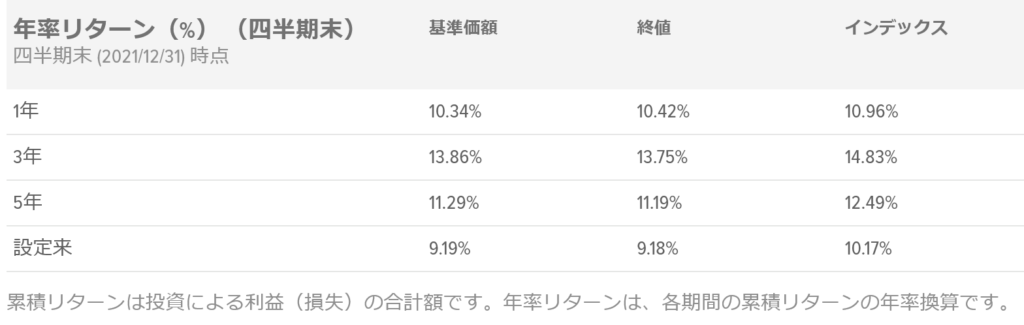

この表でリターンを見ると年10%相当分配金として配当金が得られます。

QYLDは国内証券会社SBI証券、楽天証券、マネックス証券 などで取り扱っています

QYLDは、どうやって「高配当」を生み出しているのか?

QYLDの「高配当」の源泉は、「カバードコール」という、オプション取引戦略にあります。 その仕組みを、不動産に例えてみましょう。

あなたは、将来、大きく値上がりするかもしれない、一軒の家(NASDAQ100の株式)を持っています。

そこで、あなたは、ある契約を結びます。 「もし、来月末に、この家の価値が、10%以上、値上がりしていたら、その値上がり分は、全て、あなたに譲ります。その代わり、今、私に、手数料(オプションプレミアム)を支払ってください」と。

この、毎月受け取る「手数料」こそが、QYLDの、高い分配金の正体です。

つまり、QYLDは、未来に得られるかもしれない、大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を、自ら放棄することで、現在の、確実な収入(インカムゲイン)を得ているのです。

QYLDのリターン、配当実績、チャート

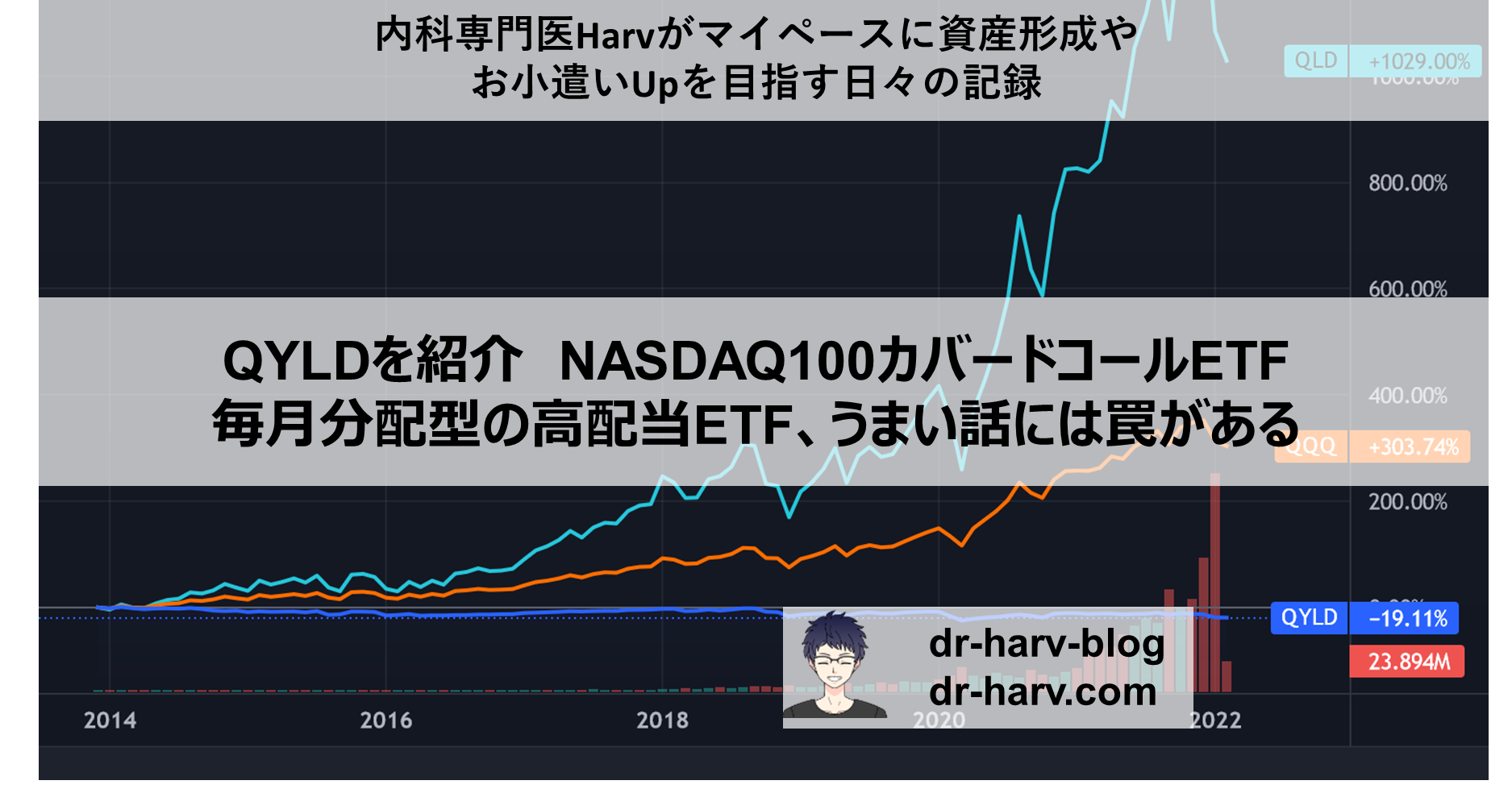

QYLDの月足チャートです。NASDAQはコロナショックを乗り越えて爆発的な成長をしたハズなのに。。。2014年からは上値を切り下がってますね。そして、リーマンショック以前のデータは有りません。

仮に2014年で25$購入→現在20.66$でも8年で10%分配金毎年もらう計算で+20$で

今現在トータル40$(税計算除く)ぐらいになっていますね。

QQQ vs QYLD パフォーマンス比較

では、この戦略を取った場合と、取らなかった場合(単純にNASDAQ100に投資)で、トータルリターンは、どうなるのでしょうか。

QYLDのトータルリターンは、QQQに、全く、歯が立ちません。これは、QYLDが、NASDAQ100の、最も美味しい「成長」の部分を、毎月、捨て続けている、という、動かぬ証拠です。

【構造的欠陥】なぜ、QYLDの価格は、右肩下がりを続けるのか?

QYLDの株価(元本)が、長期的に、右肩下がりになる傾向があるのは、その構造に、2つの、根本的な欠陥があるからです。

- ① 上昇相場に、完全についていけない: 株価の上昇局面では、その利益の大部分を、コールオプションの売却によって、自ら放棄してしまいます。

- ② 下落相場は、そのまま受け入れる: 株価の下落局面では、通常の株式と同様、その損失を、直接的に被ります。

つまり、この商品は、「喜びは半分、悲しみは倍」という、極めて不利な、構造的欠陥を、生まれながらに持っているのです。さらに、株価が下落して、オプションプレミアムだけでは高い分配金を維持できなくなると、元本の一部を取り崩して分配する「タコ足分配」に陥るリスクもあります。

どのような投資家に、QYLDは「適応」となるのか?

すでに金融資産を築き終え、インカムゲインだけで生活していきたいというリタイアメント層には意義があるかもしれません。こちらの記事で考察しています

まとめ:未来の成長を、現在のキャッシュフローに“両替”するということ

QYLDは、利回り10%超という、非常に魅力的な顔をしています。 しかし、その本質は、将来得られるはずだった、100万円、1000万円の、大きな成長の果実を、目先の、数万円の現金に、極めて不利なレートで“両替”し続ける行為に他なりません。

我々、現役世代の医師が、本当にやるべきことは、目先のキャッシュフローに目を奪われることではなく、全世界株式やS&P500、あるいは、NASDAQ100そのものに、長期的に投資し、その成長の果実を、最大限に、享受することです。

関連記事