医師の働き方改革が話題になることが増えてきています。

以前、厚生労働省の資料をチェックしたときは、

宿日直許可対応している当直・日直は建前上、休息することができるので労働時間とみなさないルールが採用されています。

でも、産科や救急でも宿日直許可対応とることができる病院もあるんですよね。

当時の記事はこちらです。

今回は、宿日直許可申請を検討する事業主への資料が公開されておりますので、そちらをみてみます。

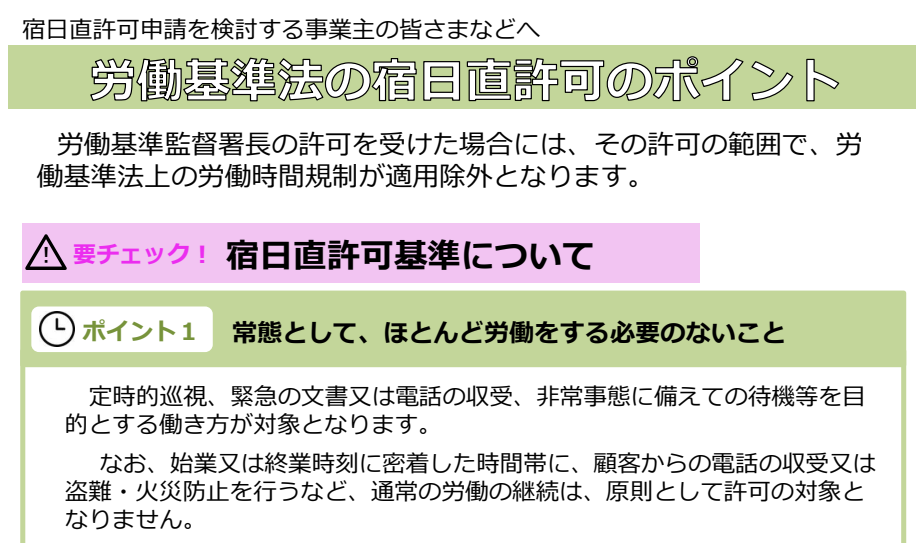

宿日直許可とは?

労働基準監督署長の許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。

宿日直許可基準について

- 常態として、ほとんど労働をする必要の無いこと

- 宿直は週1回、日直勤務は月1回が限度(人数が不足、勤務の労働密度が薄い場合は回数上限許可あり)

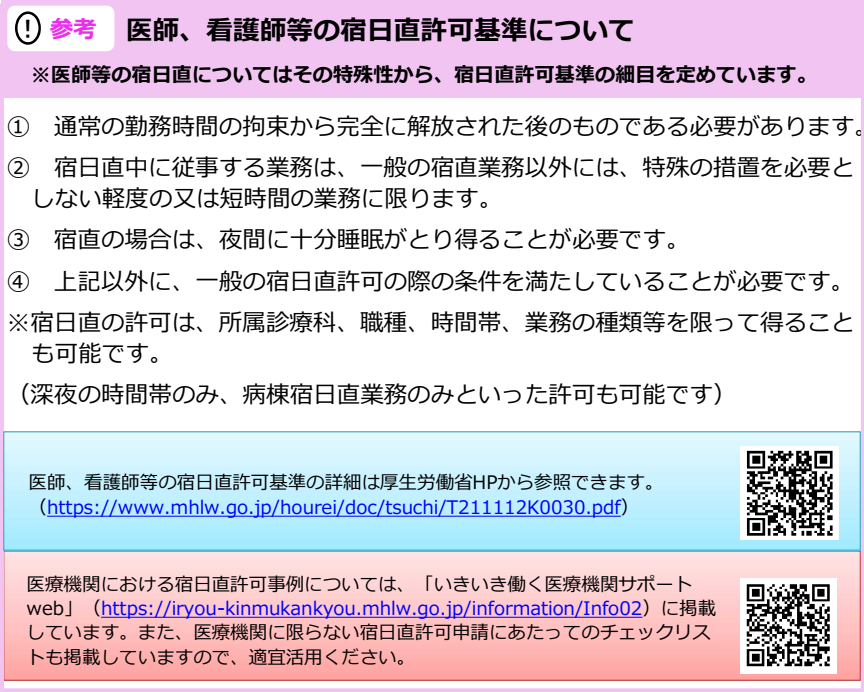

医師、看護師などの宿日直許可基準について

医師などの宿日直についてはその特殊性から、宿日直許可基準の細目が定められています。

宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ることが必要。

通常の勤務時間と同態様の業務については、労働基準法36条による時間外労働の手続きをとり、労働基準法37条の割増賃金を支払う必要があります。

宿日直許可について

十分な睡眠がとれることが前提であるが、仕事の性質上勤務時間と同様の業務が発生した場合は時間外労働になります。

常態化するかどうかが問題になります。突発的には起こりうるわけで、このあたりの線引きが難しいです。

もう少し細かい宿日直許可基準について

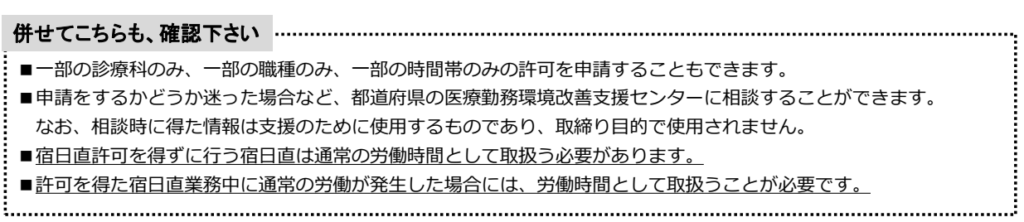

宿日直許可基準については、一部の診療科のみ、一部の職種のみ、一部の時間帯のみの許可を申請することもできるそうです

部分的な宿日直許可については、メリットは事業者のコストを抑えられるぐらいかなと思ってしまいます。

宿日直許の許可事例

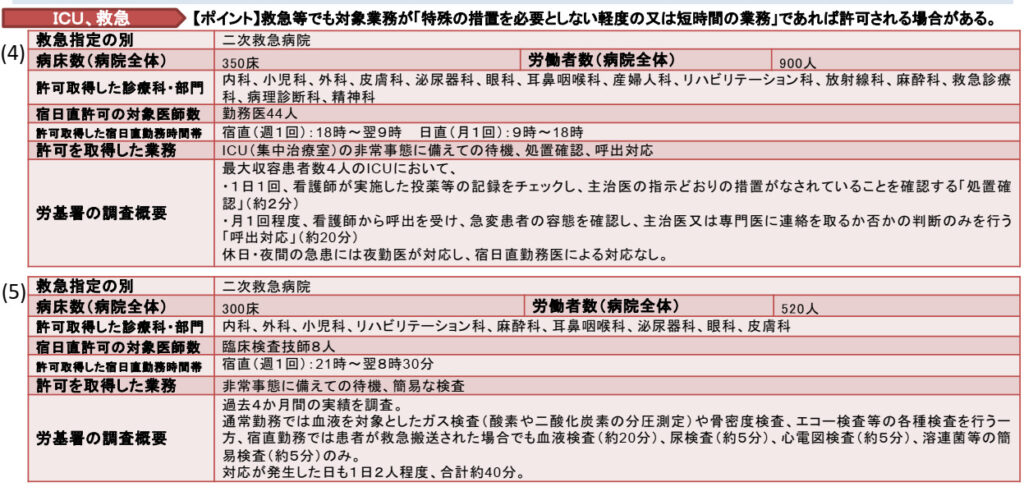

救急業務でも許可がでることがあるようです。簡単な検査のみであれば許可がでています。

気になるのは、過去の調査が元になっているところですので、判定によってはギリギリのケースでも許可されるのかなあとか思ってしまいます。

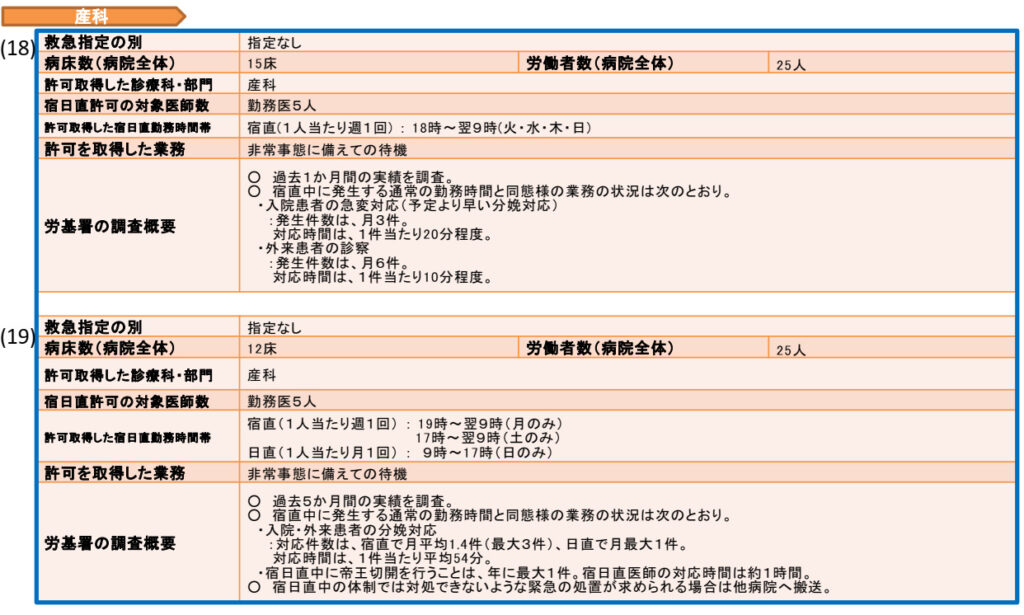

産科も宿日直許可が出るケースがあります。専門でないので、わかりませんが、これは妥当なんでしょうか。

宿日直許可基準の資料をみて思うこと

実績を調査などされていますが、特殊な診療科を除けば宿日直許可基準はOKとなりそうです。つまり、現状と大きく変わらないことが想定されます。となると、宿日直許可基準OKな状況で発生する時間外労働の頻度や量が問題となりそうです。

そのため、夜間の救急外来や業務を行わない施設が増えるのではないか?と思います。

現場の混乱を読んでいる医師の働き方改革ですが、基本的には現状維持で進むのではないかと思いました。

関連記事